从2009年第一次“双11”的5200万元成交额,到2025年前的数千亿元规模,“双11”已来到第17个年头。而今年的“双11”,没有了往年的“GMV竞速”的喧嚣。“惊天动地”的成交额,“眼花缭乱”的促销套路,似乎都很难再重演。“‘双11’是否已经过时”“未来还会有‘双11’吗”的讨论越来越多。

“双11”17年,今年有哪些新变化?

第三方检测报告、生产车间实拍、原料溯源直播……今年“双11”,不少直播间以专业知识和深度体验塑造竞争力,电商行业正从过去的“流量狂欢”转向以专业内容和用户信任为核心的“价值沉淀”。

(图片源于AI生成)

国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家李鸣涛表示,人们越来越以“平常心”看待“双11”,背后是消费者从“价格敏感”到追求品质和理性消费的转变。

今年“双11”,多家平台通过AI焕新消费体验。淘宝“AI万能搜”帮助解决近5000万个消费需求,“AI清单”为用户提供约200万份定制购物清单;京东推出智能客服“京小智5.0”,显著提升售前咨询环节的转化率。

业内人士表示,AI对商品理解力的提升,使流量逻辑从“爆品推荐”转向“人群匹配”。这意味着即便不是头部爆款,只要商品信息完备、场景描述清晰,中小商家也能在精准需求搜索中获得曝光。

即时零售入局,成为这个“双11”的一大看点。

今年“双11”,全国超3万个品牌商家、40万个门店接入淘宝闪购,涵盖餐饮、家居等多个行业。水星家纺相关负责人介绍,品牌50家直营门店接入淘宝闪购,“双11”以来销售额环比增长9倍。

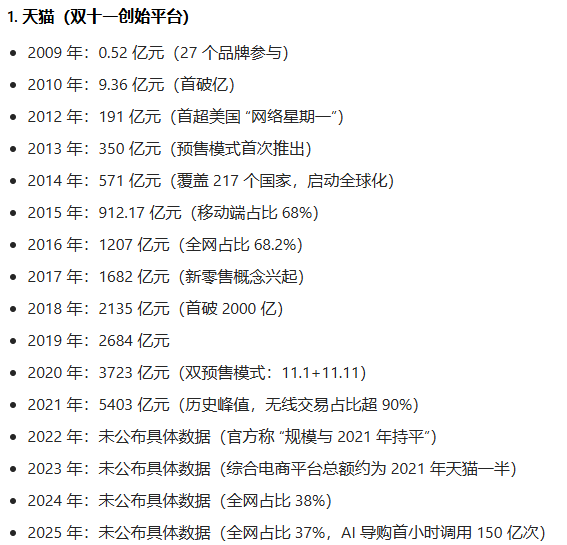

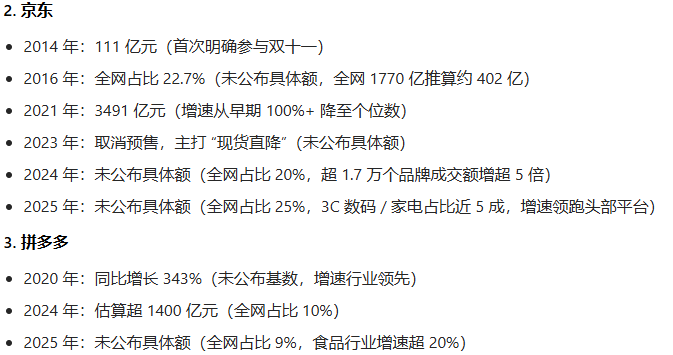

历年“双11”数据如何?

首先来看核心平台历年销售额,回顾这一场消费盛宴。

(数据来源于AI统计,可能存在偏差)

作为重要的消费节点,多年来,“双11”的嬗变,也反映着中国消费市场的理念变化、产业变革与技术创新。来到第17个年头,“双11”的吸引力和流量虽难以复制巅峰时期,但各大平台乃至全消费市场的联合造势依然激发起社会各界的广泛关注。

中信智库的报告显示,2025的中国消费者正呈现“品质升级与消费平替并行”的显著特征,对“质价比”的考量不仅限于价格,更包含情绪价值、健康属性等多元附加值。而观察各平台今年“双11”的战报,也不再充斥夸张的GMV增速,取而代之是对悦己经济、宠物经济、绿色消费、银发消费以及民族、特色小众品牌的关注。

越来越多的年轻人正在逐渐转变为精打细算、理性购买的主力,“薅羊毛”“反向种草”等活动在年轻群体中广为流行。而从历年数据来看,销售总额可能进入到了“静止期”。

中国政法大学教授张钦昱认为,电商用户的需求已不局限于低价和便利,消费带来的精神体验很重要。

中国社会科学院大学法学院教授金善明对指出,“内卷式”竞争限制了平台之间的公平竞争,使竞争从服务质量、用户体验异化为单纯的价格比拼。市场活力下降,消费者最终也难以获得真正的实惠。

未来的“双11”

从今年“双11”营销不难看出,各电商平台不约而同从复杂玩法回归简单模式,“官方直降”“一件立减”“限时优惠”等规则在首页或商品介绍页清楚明白地“摆出来”,用朴素的优惠逻辑满足消费者的核心诉求。事实上,“双11”的初衷本是“帮消费者省钱,帮商家赚钱”,若是陷入“套路多于实惠”的异化状态,则很难实现可持续发展。

而近年来,“双11”早已不单单是线上平台的“流量狂欢”,而扩展为一场线上线下共享红利的消费盛宴。

“‘双11’不再只是电商的独角戏,而是整个零售生态的协同共振。”中国商业经济学会副会长宋向清认为,如今,线上线下正从竞争逐渐走向融合,零售业已经进入全域发展的新阶段。在这一过程中,实体商业正凭借其独特的体验价值和场景优势,在新消费时代精准确定市场位置,与线上平台一同构建起更加良性、多元的消费生态。

从“流量狂欢”到“价值创造”,从线上独秀到全域参与,历经17年的演进,“双11”创造了中国消费市场独特的景观。当消费回归理性、消费者更趋成熟,促销带来的热闹与狂欢或将不复往日盛况,但由“双11”创造的“消费普惠”理念,以及其倒逼行业开展的效率与品质提升、技术与模式创新,将为消费市场持续释放价值红利。

总体而言,未来双十一将从单纯的促销活动向“品质消费、即时服务、技术驱动、全球共享”的方向演进,更注重用户体验和长期价值创造。

来源:综合河北经济日报、中国新闻周刊、中国青年报、河南日报、经济参考报等

环球产经网

环球产经网