6月的一天,看到邮件里弹出“学校下学期恢复线下课程”通知时,白陶一阵狂喜。

她是美国加州大学圣地亚哥分校的大二学生,因为疫情,已经在国内“居家留学”了一年。

第一时间,白陶订下了去美国的机票。沉寂多日的同学群也热闹起来,大家都在商量着需要准备的赴美材料。由于回国停滞时间太长,这些分散在各地的留学生们需要重新搞定签证、I-20表格和租房、买电话卡等事宜,甚至还多出了正常时期不需要的预约疫苗和体检环节。

即使如此,白陶仍乐在其中,繁复的准备工作甚至让她有了一种“重返大一新生”的兴奋感。经历了一年多的过山车般心路历程后,现在的白陶只想回到那种久违了的“正常大学生活”。

白陶的经历和想法代表了中国几十万留学生在过去一年中的真实处境。2020年以来,新冠病毒的出现使得一些在读留学生不得不“居家留学”,许多准留学生的学习计划也因此被打乱。

疫情开始前,白陶拍摄的在美国大学生活。图源:受访者

疫情开始前,白陶拍摄的在美国大学生活。图源:受访者

据2020年QS 世界大学排名的研究(How COVID-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe)显示,全球留学生中有超半数表示留学计划受到疫情影响,其中中国留学生受到影响的人数最多,占比66%。

而在受影响的留学生中,近半数决定推迟留学计划,少部分同学决定更改留学国家,但确定取消留学计划的人数占比不足10%。其中,中国留学生决定放弃留学的占比最少,仅为4%。

这一年里,互联网上关于留学生们“花几十万学费云留学”、“半夜三更上网课”的戏谑屡屡出现。白陶告诉全现在,作为留学生,大家表面嘻嘻哈哈跟着调侃,内心更多是“心疼”和“遗憾”。作为“最特殊的一代”,她感受到了更强烈的紧迫感,不想再继续“浪费”了。

被“卡住”的大学

正准备出发留学的林其是在2020年2月被病毒“卡住”的。

林其2019年本科毕业,经历了为分数、offer、签证、租房等一系列关于不确定未来的焦虑,终于如愿申上了澳大利亚新南威尔士大学的硕士。她提前三四个月便买好了机票,等着2月份去悉尼上课。不料恰好撞上了新冠疫情在中国国内的第一波爆发。

一开始,林其是懵的。她以为疫情只在国内爆发,以为很快会结束,想着“只要赶紧跑,就不会被影响”;直到病毒在世界各地蔓延,她才开始崩溃。最大的压力来自母亲,林其说,“她觉得我付你那么多钱,你到底能不能去读书,得给一个交代。”

但林其给不了“交代”——学校一直发邮件称会保证学生上课,但澳大利亚的海关并不放人。关于疫情什么时候结束,什么时候能出国,没有任何个人和机构可以回答。

马上到飞去悉尼的日子时,航班被取消,林其才确定自己确实走不了了。由于学校一直没有给出方案,她留学的第一个学期,算作自动休学。

方圆和林其同年毕业,之后顺利申上了荷兰鹿特丹大学的硕士。疫情在欧洲爆发时,方圆正在鹿特丹读为期一年的预科。

2020年3月15日,荷兰于宣布全国封锁,暂时关闭学校、餐厅、酒吧等人员密集场所。方圆的学校也停课了,她每天宅在出租屋里,只有采购生活必需品时才戴上口罩出门。方圆发现,荷兰本地人很少戴口罩出门。

2020年3月,李银银花了近2万元购买机票坐上回国的航班。图源:受访者

2020年3月,李银银花了近2万元购买机票坐上回国的航班。图源:受访者

最大的“安全隐患”是她的俄罗斯室友,这位女孩每天乘坐公共交通出门上下班,也不戴口罩。方圆的父母开始每天打电话劝她回国,“你在荷兰上网课和回家上网课有什么区别呢?”

在哪里上网课的确都一样,方圆主要考虑的是当时已经从平时几千块涨到了两万多的机票价格,想到下半年还得回鹿特丹继续读硕士,觉得“没必要吃这个亏”。

但最后,因为父母持续一个多月的软磨硬泡,方圆还是在4月底登上了回国的航班。

没过两个月,白陶也登上了回国的飞机。当时,她正在美国加州大学圣地亚哥分校读大一。白陶对疫情没什么概念,她原本以为只是回国过一个暑假。

再回想起来,白陶感叹自己生不逢时,因为真正的大学生活“刚开始就停滞”了——她在2020年1月1日正式入学;3月,疫情的突袭便使得学校所有课程改为线上,“正常的(大学生活)只过了两个月多一点点。”

白陶非常想念那两个月的时光。那段时间,她的身体被一种自由、新鲜、跃跃欲试的感觉填满,那是她理想中大学该有的样子——她所学的海洋生物学专业是高中以来的梦想,丰富多彩的课程,她门门都愿意尝试,还想着能尽快进入实验室感受一把;课外,她与一群中国学生组建了一支乐队,她是主唱;周末,她和同学租车去周边的大峡谷游玩,这些体验都让当时19岁的她觉得新鲜极了。

2020年暑期过后,困难依然横亘在所有留学生面前。白陶发现,疫情愈演愈烈,她回不去了。

学校坐落于海滨,主修海洋生物专业的白陶最喜欢出海。图源:受访者

学校坐落于海滨,主修海洋生物专业的白陶最喜欢出海。图源:受访者

“Zoom University”

在国内,留学生们和学校的纽带只剩下网课和邮件。但网课的体验并不像想象中那么轻松。

白陶形容自己的网课生活表面平静,实际“混沌”。她选修的课程很多,大多集中在北京时间的晚上、半夜和清晨。因为隔着时差,大部分课她会选择看录播。白陶觉得,这样上课的硬伤是没法互动,“上直播课的同学有问题可以立马当场问,我只能课后给老师发邮件,问他可不可以再约个时间解答。”

录播的形式将“何时上课、如何上课、一次上多久”的决定权交到了学生自己手里。在白陶看来,这成了降低上课质量、诱发拖延症的罪魁祸首。比如上一学期的前半段,因为偷懒,她省略了看有机化学课里助教讲授的回顾部分,直接导致了期中考试考得很差;还有些录播课程则会被白陶拖着,隔上一个星期再看,时间长了会堆积,影响学习效果。

为了赶上直播,白陶只能尽量调整自己的时间——晚上十二点前的课她会尽全力守着听完;有些课清晨六七点开始,她也会挣扎着起床先听课,两三个小时课程结束后再补睡个回笼觉。为追求更好的上课质量,有些同学会选择熬通宵上课,但白陶觉得得不偿失,时间长了坚持不下来,“身体都不好了,很不科学”。

朱涵是美国北部一所QS世界大学排名20名上下的大学的研究生,原本定于2020年下半年入学。和白陶不同,受疫情影响,她自开学起就一直在国内上网课,压根没去过学校。

朱涵所就读的项目2020年录取人数约有30人,其中绝大多数来自中国大陆。时差同样是她首先要面对的问题——上课时间都在北京时间的晚上或凌晨,晚九点和半夜十二点的还算好,凌晨五点钟就实在有些折磨;并且学校政策要求,前两周必须全勤,否则就会被移出选课名单。

真正开始上课时,朱涵发现,老师和院系对网课出勤的要求并不严格,甚至“有两门课的老师干脆就没开网课”。大概两三周后,她开始只观看录播。偶尔“直播”上课时,朱涵发现,在线的也基本都是人在美国的学生。“感觉就没正式上大学”,她形容上网课的感受。

更大的“坑”是考试。在线考试,监考成了问题。朱涵透露,老师们为了防止作弊,把试题出得和往年相比题量更大,题目更难。有一门课的考试时间与以往相同——都是三个小时,但题量从4道变成了9道。最后,老师在计算成绩时不得不把满分从100调成了70。还有一门课,老师把试题形式完全改变,“就像是从‘小红小明多久相遇’改成了实数系六大定理两两证明”。

朱涵还曾被老师怀疑作弊。第二学期一门课的期末考试,老师要求设置一个摄像头,拍摄学生的卷面与周围。两小时考试结束时,老师通过远程会议应用zoom要求学生将试卷拍照上传。朱涵的监考设备是手机,听到上传试卷的指令后,她便退出了zoom,用手机扫描上传了试卷。

刚传完试卷,朱涵就收到了老师的邮件,让她立即回到聊天室。回到zoom,房间里只有她和老师两个人。后者严肃地质问她,为什么没有事先声明就退出监控,必须给一个解释。并表示,如果试卷内容被发现与其他学生有雷同部分,“可能会有一些麻烦”。

时差还让留学生们错过了很多校园活动。白陶告诉全现在,她一直对一些提升领导力的活动很感兴趣,但活动相关的集体会议常设在北京时间的零点之后,她只好打消了这个念头;她还想过参加一个校园环保组织的“倡导禁止使用塑料袋”的志愿者活动,可活动要求她通过电话的形式发动其他同学。人在中国,白陶没法使用美国电话号码,只好作罢。

美国约翰霍普金斯大学的硕士生李银银和白陶有着相似的困惑。在她看来,线下讲座和活动是他们选择在美国上学最重要附加值之一。疫情未到前,李银银曾在学校参加过和世界银行IMF学长学姐坐在一起的交流会,也参与过许多知名人士的讲座,与此同时,学校还常组织学生到世界各地游学的项目。疫情发生后,学校的一切线下活动停摆,留学生们大多回到了自己的国家。李银银吐槽,“后来就只剩下天价网课”,同学们则开玩笑说他们的大学Johns Hopkins University俨然已经变成了“Zooms Zoomkins University”。

校方尝试过通过在线办活动,但效果大打折扣。李银银记得,有一次她顶着时差,熬夜参加了一次由学校组织的线上企业参观活动,但线上交流状态非常尴尬和刻意,自此她再没参加过。

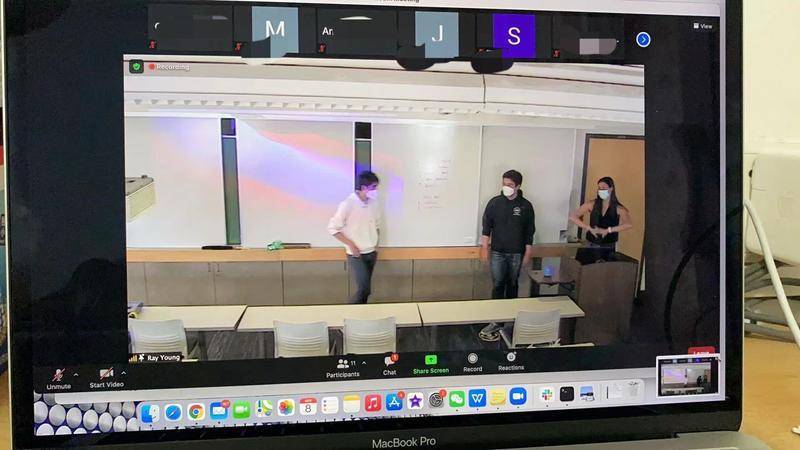

白陶保留的上网课界面。图源:受访者

白陶保留的上网课界面。图源:受访者

自闭与自救

在线网课和突然缺席的社交,让朱涵觉得自己变得格外“宅”。

她告诉全现在,开始网课的前几个月,她变得有些暴躁。她和男友住在一起,看到对方“有工作,有社交”,再对比自己的生活,常常“嫉妒”,“如果他出门和同事吃饭,我都不高兴。”

白陶的“云留学”生活则伴随着一种“时不时的自闭”感,其中除去对网课的不适之外,也包括社交圈的急剧萎缩。

白陶自认是一个慢热的人。2020年6月,还没来得及和新朋友们变得足够熟络,她便回了国。空间距离的突然拉大,让大伙儿渐渐失去了联络,关系也随之冷了下来。

她在湖南长沙长大,原以为回国后能有初高中的朋友作伴。但现实很快戳破了她的幻想——老朋友们多在国内其他城市读大学,也有了新的朋友圈,除了寒暑假聚聚之外,她的日常生活里很难找到同龄人。

父母工作忙,很难照料她的生活起居。起初,白陶选择自己买菜做饭,一个星期后她就放弃了,因为一个人吃饭实在太孤单了。后来,她索性住进了年逾八十的爷爷奶奶家。此前,她不喜欢和老人生活在一起,但这一次却感到了前所未有的亲近感,“至少这样有人陪着”。

厌倦网课、缺乏社交,也给林其和李银银带来了持续的心理焦虑。在“云留学”的日子里,两人做出了一个非主流的抉择——“休学”。

林其在一学期网课结束后选择休学。她计划留出一整年的课,等自己出了国再去当地完成。

休学在家的状态,和无业游民没什么不同,她开始承受越来越大的压力。压力首先来自周围的亲戚,每次家里来人,总会问什么时候出国,这让林其的负面情绪逐渐积压,变得抵触与外人接触。这段“落魄”的经历也她有些难以启齿,除了偶尔向好友抱怨一两句外,更多的时候,都是一个人躲在房间“自闭”。

更大的压力来自母亲和同辈。本科毕业快两年了,她的同龄人要么早就开始工作,即使在国内读研的,也即将毕业工作。母亲觉得她一直在家闲着,不上学,也不工作的状态“非常糟糕”。

对于出国读书的向往一点一滴被生活中的焦虑和压抑磨掉,眼下,“尽快念完书去上班”成了林其和家人最大的心愿。到了2021年2月,新的学期开始了,她又重新开始上网课,“我不愿意自己的留学是纯网课,一年多’水‘过去,很不甘心,但我也没有选择的资本。”

她甚至后悔选择出国留学,“要不是当时已经给学校交了押金,不能退了,学位也保留了,我就在国内考研了。”

隔着时差上了两个多月的低效率网课后,美国约翰斯霍普金斯大学的李银银进入了一段实习,随即做出了休学的决定。于她而言,这段经历更像是一场自救。

那是2020年暑期在互联网公司字节跳动的一次实习。实习生活让李银银找到了久违的归属感和快乐,认识了不少志同道合的朋友。两个月后,眼看着研二即将开学,美国疫情态势却仍未平息——这意味着她仍然回不去美国,如果开学,就还得继续在国内上网课。

李银银做出了一个大胆的决定:继续实习,休学一学期。等到半年期的实习结束,想办法回美国重启真正的大学生活。事后回想起来,她庆幸自己“敢想敢做”,最大限度地避免了时间和精力的浪费,熬过了那段艰难的“云留学”。

当地时间2020年11月13日,意大利都灵,学生坐在学校外的街道上上网课,抗议政府因新冠疫情而关闭学校。图源:cfp

当地时间2020年11月13日,意大利都灵,学生坐在学校外的街道上上网课,抗议政府因新冠疫情而关闭学校。图源:cfp

而对于吴满来说,选择一个更适合“网课”的大学成了他自救的直接途径。

吴满是在疫情已经在全球蔓延后拿到offer的。他学的是计算机专业,考察一番后,选择了与国内合作程度较高的纽约大学。看中它的原因,是因为可以在上海纽约大学线下上课。根据校方安排,中国学生可以到上海上线下课,教师由纽大从美国派出,或选用合作校华东师范大学的教师。

第一学期的老师是从纽大来的,由于对老师开设的课程不感兴趣,吴满一度推迟了入学。他告诉全现在,在疫情中,许多国内大学都被要求为滞留内地的留学生提供一定便利,例如提供研究和工作岗位等。于是,在家呆了几个月后,吴满回到了本科学校吉林大学,接受了学校提供的科研助理岗位——这成为了他的第二次自救。

说是科研助理,但吴满回去后发现,要想接触科研内容“全凭运气”。因为是“编外人员”,和科研相关的基本只有组会和会议记录。大多数时候,他都在做着和科研无关的行政工作。

回学校去

朱涵收到学校的复课通知是在2021年5月底,此时她已经在家上了一年多网课。

与念四年的本科生相比,原本学业期限就只有两年的硕士生们心态更为复杂。朱涵坦言,对她来说,最后这一学期无疑成为了“鸡肋”——4个月的“留学”对学习并无太大帮助,如此短的时间也很难让她真正融入当地文化和社交生活。

7月26日,朱涵到美使馆办签证,坐下没五分钟,面试官一听她12月毕业,当即就给了通过。这意味着,继在中国上了一年的网课后,朱涵终于能返回美国,但下半年却很可能要在美国隔着时差,在线上参加中国的招聘面试。

和朱涵相比,今年年初就顶着疫情压力回到美国的李银银多少感到庆幸。她也是硕士研究生,课程还剩最后一学期。眼下,线下复课在即,李银银的生活早已准备就绪。最近半年来,虽然也只是在学校附近的公寓里上网课,但至少不必面对时差,算是“抢救”回了半年的留学体验。

为了回到美国,李银银曾经“闯了很多关”。第一关是疫苗。2020年下半年,美国疫情还未控制住,其他留学生大多都还未返回美国。李银银给自己设了根“线”——要想回去必须先接种疫苗,不能“闷头就冲”。

当时,国内新冠疫苗还在试点阶段,资源也很紧张。2020年11月,正在北京实习的李银银得知浙江义乌成为了国内首个新冠疫苗的接种地,特地两次从北京坐飞机去义乌接种疫苗。为了顺利接种疫苗,她甚至撒了个谎,把自己“伪装”成了义乌人。

直到坐上回美国的飞机时,李银银的心都没放下。这是一段漫长的旅程——2021年1月14日,她从家乡江苏镇江出发,在新加坡隔离了17天,2月1日才抵达美国华盛顿。落地的瞬间,她感到了一种强烈的不真实感,“既熟悉又陌生”。再一次重新在美国公寓里打开电脑上网课时,才感觉一切离“正轨”更近了一些。

李银银在2021年初的一个雪天回到了学校所在的华盛顿特区。图源:受访者

李银银在2021年初的一个雪天回到了学校所在的华盛顿特区。图源:受访者

还有小部分人至今在不顺利中挣扎。

上了一年网课的吴满一直很期待有一天能“回到”纽大。他觉得,只要没真正到过那里,就不算留过学,在那边,他还要做出一些已经思考了很久的人生选择——包括以后在哪里写代码,硕士毕业后是就业还是申博。

但当吴满试图重启这条本就受到了新冠影响的留学路时,签证问题又拦住了他的旅程。

2020年6月,美国时任总统特朗普签署第10043号总统令,禁止与中国“军民融合战略”有关联的中国学生与研究员入境美国,主要影响持F签证(留学生签证)或J签证(交流访问学者签证)在美国深造的人员。美方官员在当年9月称,已取消超过1000名中国公民的签证。

吴满对今年六月初的面签经历记得清清楚楚。“在你去之前,会不会被check就已经定好了。”吴满告诉全现在,当时,位于北京的美国驻华大使馆开放有两个签证窗口,排队时,他很快注意到,自己所排的窗口一个人至少会被盘问十分钟,有时被盘问后还需要等一会才有结果;而旁边的窗口,差不多“一分钟一个人,直接就拿蓝单子(签证通过的回执单)”。

轮到吴满面签,果不其然,check。在那之后的几天,他每天都会到官网查看刷新自己的签证状态,但并无改变。

日前,部分声称因第10043号总统令被拒签的留学生发起了一项共同起诉,已经初步选定代表律师,力求抵制“不公平”行为。

几星期后,吴满渐渐觉得“无所谓了”。“躺平”,他简单直接地概括着自己目前的状态。

(文中受访者均为化名)

环球产经网

环球产经网